以6FDA为二酐聚合纺制的聚酰亚胺纤维

日期:2018-12-26 10:07

L. J. Buckley等”采用湿法纺丝,通过调整凝固剂-溶剂的互溶性和凝固浴的凝固强度,研究了6FDA-4BDFA体系(图3-39)的聚酰亚胺纺丝溶液凝固速率和湿法纺丝的纤维内部形貌及断面形状的关系。

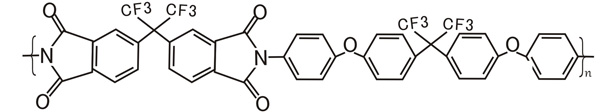

图3-9 6FDA-4BDAF均聚制备的聚酰亚胺纤维化学结构

纤维的内部形貌从海绵组织到完全密实状态,中间状态有非孔皮层和海绵组织芯,海绵组织包含大孔穴,相对密实包含随机分散的小孔穴等。高凝固强度即快速凝固的情况,纺丝溶液溶剂为DMAc,凝固浴为甲醇一水体系,可以看出,纤维内部形貌为海绵状的疏松结构,并包含许多长管形状的孔穴。析出强度增加,长管形状的孔穴向中心靠近,且尺寸变大,数量也增多,这可能是因为凝固剂和凝固初期的扩散不同,凝固剂必须达到某个特定浓度才能引起聚合物析出,这总比凝固剂分子扩散进入纤维内部发生得要落后一些,落后时间取决于析出强度和溶剂与凝固剂的混溶性。聚合物因相分离析出,固剂和溶剂未来得及向外扩散出去而被包埋在纤维中,形成孔穴。析出强度较低时,凝固前段的扩散速率较慢,因此包埋在纤维内部的凝固剂和溶剂有较长时间在被包埋前向外扩散,高度浓缩的聚合物在凝固前不能析出而形成海绵状结构。

纺丝溶液溶剂分别为DMAc、乙酸乙酯和二氯甲烷,与凝固剂混溶性逐渐变差,凝固剂扩散速率减缓,整体的析出速率变慢,这允许在凝固前更为均相的高浓度聚合物区域的形成,故形成了较大体积的非孔结构。但是在混溶性特别差的体系中,如M-95-Me,密实的皮层包围着孔核,这和大孔穴的形成是类似的。析出速率慢,更长的落后寸间使得纤维内部形成海绵状组织,小分子被包埋的体积更少,凝固前段之后,非孔体积增加,向外扩散的小分子减少,由于要通过一个相对较厚的非孔材料层,扩散速率较慢,相分离使小分子聚集在纤维中心,干燥后最终形成孔。

低凝固强度的情况,纺丝溶液的溶剂为氯仿,凝固剂为乙醇-水体系。E-100-Mc海绵状芯几乎不存在,E-95-Mc为完全密实的结构。当凝固前段的扩散比纤维内小分子向外扩散慢时,凝固浴析出强度低,就会形成密实的纤维。可见,析出强度在形成密实纤维中起主要作用。从(a)~(c)析出强度增加,E-60-Mc可以看到孔穴,这些孔穴尺寸(0.8-1.6um)比海绵组织中的孔(<0.2m)大很多,这是因为其互溶性差。

上述凝固浴体系纺制的纤维断面形状多数是非圆形的,如C形、狗骨形、椭圆形等。非圆形断面的形成原因是由于析出时体积收缩大,纤维皮层塌陷,并且纤维的力学性能和孔隙率呈负相关。

下一篇:含嘧啶杂环的聚酰亚胺纤维